Le papier vergé est aussi irrégulier qu’un code-barres foireux. Mais c’est bien pour ça qu’on l’adore. Car sous ses airs désinvoltes, il cache un savoir-faire unique qui en fait le papier de luxe par excellence. Un papier à la texture inimitable, qui sublime tout ce qu’il touche. Et qui, surtout, fait taire les écrans. Bref : on n’a pas fait plus élégant depuis le XIIIe siècle. On vous raconte (et on vous montre) pourquoi.

Papier vergé : définition éclair

Vous croyez qu’il suffit d’un grain fin pour faire du luxe ? Faux. Le papier vergé, c’est l’art de la nervure à l’état pur, pas un gadget marketing pour bobos en mal de papeterie.

« Le papier vergé est aussi régulier qu’un code-barres foireux : chaque ligne est un fil de laiton imprimé dans la feuille. »

En clair : le papier vergé, c’est ce support où la lumière se faufile entre des lignes parallèles, visibles par transparence. Pourquoi ? À cause d’un micmac de fils tendus sur le tamis lors de la fabrication. Parlons technique deux secondes (ou pas) : ceux qui récitent « vergeure » sans savoir prononcer « pontuseau » devraient changer de métier.

Terminologie : vergeure et pontuseau

Petite leçon pour les distraits :

- Finesse de la vergeure : Des fils de laiton ultra-serrés alignés façon rang d’oignons (ou clavier QWERTY qui bug), marquant le papier à chaque passage.

- Régularité du pontuseau : Des traverses qui soutiennent ces fameux fils ; elles imposent leur cadence comme un métronome obstiné (rien à voir avec une poésie médiévale).

Texture et élégance ?

Ce n’est pas juste un effet visuel—la texture du vergé, c’est la poignée de main sèche et franche du monde du papier. On sent, sous le doigt, les stries régulières. Côté œil, ça claque : discrète brillance sous la lumière rasante, relief subtil mais réel — loin du numérique aseptisé. Bref, on n’est pas chez Disney.

Origines et histoire du papier vergé

On vous sort l’Italie du XIIIe siècle, mais personne ne vérifie l’authenticité du tamis. Le papier vergé n’a rien d’un artefact poussiéreux : c’est un pur produit de la Renaissance, d’abord forgé dans les ateliers de Fabriano (les vrais, pas les attrape-touristes). De là, le virus se propage vers l’Espagne – puis débarque en France au XIVe siècle. C’est pas Pierre Lacour ni Georges Cuvier qui ont inventé la poudre à canon, mais ils ont contribué à civiliser la papeterie hexagonale.

- 1276 : Fabriano lance la première production structurée de papier vergé (les Italiens étaient plus rapides que leurs moulins).

- 1348 : L’art du vergé traverse les Alpes et s’installe dans le sud de la France (Avignon, ville-papeterie avant d’être connue pour son pont).

- 1782 : Pietro Miliani sauve Fabriano de la ruine et assoit la réputation du papier vergé sur tout le continent (entre deux révolutions industrielles… normal).

Évolution artisanale jusqu’au XIXe siècle

Le papier vergé a longtemps résisté à l’envahisseur industriel. Jusqu’au XIXe siècle, il se fabrique feuille à feuille, à grands coups de tamis métalliques savamment tricotés. Jacques Bréjoux, maître papetier français, perpétue encore aujourd’hui cette science aux doigts agiles — malgré l’irruption des machines à vapeur venues bousiller la poésie (merci pour rien Louis-Nicolas Robert !).

Anecdote piquante : au XVIIIe siècle, certains moulins préféraient saboter le vélin naissant par peur de perdre leur monopole du grain. Ils avaient flairé le danger — on n’est pas chez Disney.

Papier vélin vs papier vergé : un duel qui gratte

Le papier vélin c’est le cousin propre sur lui – surface lisse comme un miroir IKEA, zéro relief. Il débarque fin XVIIIe grâce au génie anglais (John Baskerville) et vient supplanter le vergé dans les beaux livres et les éditions snobs. Mais ce support sans nerf ni saveur laisse froid tout amateur digne de ce nom. Un vélin ? Oui pour imprimer un acte notarié ou emballer un MacBook. Pour l’émotion tactile — repassez. Bref.

Processus de fabrication : comprendre le papier à la forme

La recette du papier vergé, c’est tout sauf une soupe populaire. Si vous pensiez que n’importe quel chiffon crasseux se transforme en feuillet de prestige, tentez votre chance ailleurs (on n’est pas dans une décharge). La pâte d’un vrai papier vergé est un cocktail pointilleux : historiquement, environ 80 % coton pour la souplesse, 20 % lin ou chanvre pour la tenue et ce petit bruit sec sous les ongles qui fait fuir les amateurs de synthétique. On y ajoutait parfois des chiffons de ramie ou « linters », mais dès qu’on fourre trop de bois dedans, c’est fichu niveau noblesse. Bref, l’alchimie demande une hygiène monacale—le moindre brin de saleté et adieu le grain parfait.

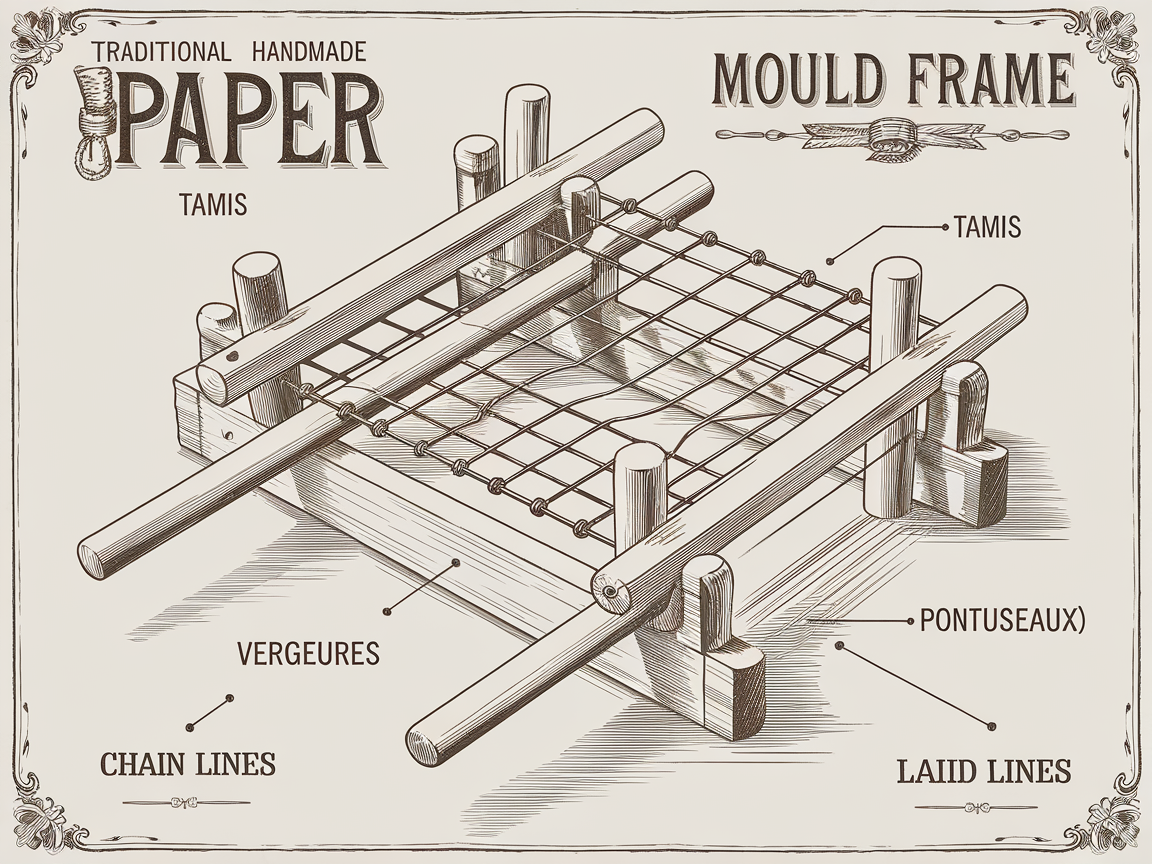

Le cadre, les vergeures et les pontuseaux : mode d’emploi tranchant

Imaginez un grillage artisanal où chaque détail compte—un cadre en bois cerclé d’un tamis fil-de-laiton si serré qu’un moustique s’y coince. Les vergeures ? Ces fils longs et réguliers qui dessinent les lignes parallèles. Les pontuseaux ? Ces traverses planquées dessous, qui martèlent discrètement leur rythme transversal (amateurs, révisez vos schémas !).

| Élément | Fonction principale |

|---|---|

| Cadre | Supporte le tamis et définit le format final |

| Vergeure | Imprime les lignes fines (effet nervuré typique) |

| Pontuseau | Soutient les vergeures, marque la cadence transversale |

C’est donc ce trio infernal—cadre, vergeure, pontuseau—qui offre au vergé sa signature tactile. Ne pas faire la différence, c’est comme appeler un trombone un Stradivarius (désolant).

Sélection et séchage feuille par feuille : poème pour insomniaque

Vous croyez au miracle industriel ? Ici, chaque feuille doit être manipulée à la main sur un tapis en feutre humide puis empilée avec soin. Ensuite : séchage naturel pendant des heures (parfois jours), à l’abri du soleil brutal mais pas trop humide non plus sinon ça gondole… On retourne les feuilles une à une. Bref, c’est long. Et il faut aimer attendre sans certitude—le papier vergé ne supporte ni précipitation ni approximation.

Variétés et grammages : choisir son papier vergé

On ne choisit pas son papier vergé comme un sachet de thé discount. Ici, chaque détail compte : le format, la teinte, le grammage… Ça change tout, croyez-moi (ou ne croyez personne, mais testez).

Formats et couleurs (blanc, ivoire, A3…)

Le papier vergé se décline en formats standard —A4 (210x297 mm), A3 (297x420 mm)— mais aussi en sur-mesure pour ceux qui aiment se compliquer la vie utilement. Côté couleurs : l’extra-blanc fait mal aux yeux des puristes, l’ivoire reste indétrônable pour la correspondance classieuse, et quelques pastels traînent dans les rayons pour artistes lunatiques ou graphistes nostalgiques. Le choix ne relève pas du caprice : une invitation officielle supporte mal le rose dragée. Bref, on n’est pas chez Disney.

- Formats : A4, A3, découpes spéciales sur demande

- Teintes : blanc pur, ivoire traditionnel, pastel discret

Grammages courants et résistances

Ici on ne parle pas chiffon de cantine :

| Grammage | Résistance à l’encre | Résistance au fusain |

|---|---|---|

| 90 g/m² | ⚖️ Moyen | 💨 Léger |

| 120 g/m² | 💪 Solide | 👍 Bon |

| 160 g/m² | 🛡️ Très rigide | 👊 Impeccable |

Mention spéciale au 120 g/m² qui encaisse la plume sans broncher ni baver. Les mordus de fusain opteront direct pour le 160 — résistance béton.

Papier artisanal vs industriel (ce qu’on supporte et pas)

On va faire court :

- L’artisanal ? Nervures irrégulières, grain vivant, prix qui pique… mais empreinte carbone maîtrisée si l’atelier ne carbure pas au diesel agricole.

- L’industriel ? Régularité robotique, coût optimisé… et énergie grise importée d’Europe de l’Est ou d’ailleurs (bonjour les labels greenwashing).

Pour ceux qui veulent « sauver la planète » avec leur papeterie, bon courage : plus c’est noble, moins c’est rentable. Bref.

Usages professionnels et artistiques du vergé

Correspondance de luxe et papeterie haut de gamme

Envoyer un faire-part sur papier vélin, c’est comme offrir un fast-food lors d’un repas de fiançailles — personne ne vous remercie. Le papier vergé s’impose, lui, dans le gotha de la correspondance chic. Mariages mondains, cartes de visite qui claquent (dans les salons feutrés, pas au PMU), invitations officielles ou entêtes personnalisés : chaque détail compte pour communiquer son rang sans faire dans la dorure criarde.

- Cartes de visite : texture qui sidère le doigt, imprime le statut social sans fioriture.

- Invitations et faire-part : pour célébrer l’union d’âmes ou annoncer l’arrivée d’un héritier (ou d’un chien primé).

- Entêtes haut de gamme : boostent l’image pro en une feuille — exit la banalité bureautique.

Bref, le papier vergé vaut toutes les signatures numériques du monde pour imposer son style (et sa décence).

Support gravure, sanguine, fusain (grain et accroche)

Le secret des vrais artistes ? Ce n’est pas la muse ni Instagram, mais l’accroche du grain du vergé. La fibre accueille le pigment du fusain ou de la sanguine — il s’y cale comme un chat dans un carton trop petit. Résultat : reliefs plus marqués, nuances qui vibrent même sous une lumière traînante. Le pastel décolle, la sanguine explose ses rouges, et chaque trait murmure un grain d’histoire.

On n’est pas chez Disney, mais vos croquis vont chanter (et grincer sous les ongles de jalousie des voisins d’atelier).

Applications modernes : packaging, reliure, graphisme

Stop aux idées reçues : le vergé ne moisit pas dans les vieux greniers à côté des bottins poussiéreux. Packaging premium (parfumeries confidentielles, chocolats hors prix), reliures artisanales pour carnets à secrets ou inserts graphiques très pointus—le vergé continue de frapper là où ça dérange la standardisation fade. Parenthèse : rien n’empêche un designer SaaS d’en faire son support pour vendre du digital avec panache… Sauf peut-être son boss qui ne comprend rien à la texture.

Papier vergé vs papier vélin : le duel technique

Oubliez les débats de salon, ici on tranche dans le vif : vergé ou vélin, il faut choisir (la tiédeur ne fait pas vendre de papier). Qui gratte, qui lisse ? Qui dure, qui plie ? Petit tableau pour vous éviter les jérémiades du service achats :

| Papier Vergé | Papier Vélin | |

|---|---|---|

| Texture | Relief marqué, nervures visibles au toucher comme à l’œil | Surface homogène, sensation soyeuse et aseptisée |

| Durabilité | Résiste au temps, vieillit bien (encrage stable), peu sensible à la lumière | Bonne conservation si stocké sec, mais moins « vivant » dans sa patine |

| Coût | Plus cher (processus artisanal oblige), mais image haut de gamme | Prix optimisé, massifié – industrialisable sans remords |

Bref. Le vergé fait vibrer les collectionneurs et artistes ; le vélin rassure les fonctions supports qui veulent du prévisible.

Quand privilégier le vélin et quand opter pour le vergé

- Papier Vélin :

- Documents officiels, actes notariés (lisse, formel : les administrations adorent)

- Impression de masse pour rapports ou publications techniques (zéro surprise à la sortie presse)

- Papier Vergé :

- Correspondance d’exception (faire-part, invitations, lettres de prestige)

- Supports artistiques ou éditions limitées (gravure, tirages numérotés)

On ne mélange pas torchons et serviettes — sauf chez ceux qui s’en fichent vraiment.

Arguments pour recruter le client (et pas perdre de vente)

- Signature sensorielle unique : Le grain du vergé imprime une identité d’emblée – essayez ça avec un PDF ! Bref.

- Image statutaire : Un document sur vergé ne se jette pas ; il se garde, il intrigue — on vous rappelle que la fidélisation commence avec la matière.

- Argument écolo premium : Moins blanchi, moins trafiqué que le vélin industriel (sauf si votre fournisseur triche… mais bon).

À choisir sans hésiter si vous voulez marquer les esprits — ou juste impressionner belle-maman.

Où acheter et comment entretenir votre papier vergé

Vous cherchez du papier vergé digne de ce nom ? Pas la peine de fouiller les rayons « créa » des supermarchés. Le mastodonte Antalis (oui, le distributeur qui connaît plus de grammages que votre imprimeur ne compte de doigts) propose la gamme Conqueror Vergé, pilier du secteur depuis 1888. Pour l’authenticité qui gratte, lorgnez du côté de l’Atelier du Papier (Limousin : pas une start-up, un vrai artisan !) ou chez Moulin Richard de Bas (Auvergne, patrimoine vivant : ils font sécher chaque feuille comme si c’était une relique — mais sans cérémonie).

Stockage et conservation (humidité, lumière)

Le papier vergé est un anxieux chronique : il déteste l’humidité plus que son ombre. Visez 20 °C avec une humidité relative autour de 50 % – ni sauna, ni désert. Laissez-le dans un placard fermé, à l’abri des UV et loin des radiateurs (sauf si vous rêvez d’un jaune pisseux façon archives malades). La lumière directe flingue définitivement la blancheur ; bref, on n’est pas chez Disney.

Conseils d’utilisation (impression, coupe, reliure)

Pour imprimer sur vergé, oubliez les réglages auto de la photocopieuse : privilégiez un passage manuel, choisissez « papier épais », augmentez très légèrement la température du four si votre laser est asthmatique. Massicot : lame neuve obligatoire sinon ça écrase le grain (et là c’est le drame). Pour la reliure, préférez la couture à la colle basique—le vergé ne se laisse pas dompter par n’importe quel liant.

Conclusion percutante : le vergé, c’est pas du folklore

Trois vérités à graver (dans la pâte, pas dans le marbre) :

- Définition sans fard : Le papier vergé, c’est une histoire de nervures franches et de tamis bien fichu. Les amateurs de surface lisse peuvent retourner jouer avec leur vélin.

- Usages haut vol : Correspondances chics, dessins qui claquent, packaging qui casse la monotonie – bref, un papier pour ceux qui ont du goût (ou qui veulent faire croire qu’ils en ont).

- Achat avisé : On ne pêche pas le vergé dans les bacs soldés. Privilégiez les vrais artisans et sachez l’entreposer ; sinon, préparez-vous à pleurer devant des feuilles gondolées.

Oubliez les gadgets en toc : testez un vrai échantillon et sentez sous vos doigts la différence. Si vous ne ressentez rien… Vous méritez Excel et le plastique (bref).

Pour basculer du banal à l’exceptionnel, c’est ici que ça se passe : Recevoir mon guide exclusif Papier Vergé